Der Fotograf Munem Wasif im Jahr 2022, fotografiert von seinem Kollegen Sarker Protick aus Dhaka, Bangladesch (c) Sarker Protick

Wenn sich Munem Wasif mit einem Thema beschäftigt, taucht er tief ein. Seine multidimensionalen Serien und Ausstellungen bestehen aus Fotografien, Fundstücken, Tonaufnahmen und Filmen. Oft beobachtet er und hört zu, bevor er fotografiert. Wir sprachen mit ihm über die Herausforderung, Leid zu dokumentieren, und darüber, wie er versucht, über das Abbilden der unmittelbaren Realität hinauszugehen.

Munem Wasif im Gespräch mit Barbara Stauss – 21.06.2024

BARBARA STAUSS: Munem Wasif, Ihre Anfänge als Fotograf bestanden 2006 aus dokumentarischen Schwarz-Weiß-Serien über die Altstadt von Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch, und über das Leben der Rohingya in den Flüchtlingscamps an der Grenze zwischen Bangladesch und Myanmar.

MUNEM WASIF: Ja, wie viele andere Fotografen auf der ganzen Welt versuchte ich, den Menschen nahe zu kommen, mit meinen Bildern Mitgefühl hervorzurufen und eine Erzählung aufzubauen, die ihre Geschichte transportiert. Das alles mit der Idee, die Bilder in einer Zeitschrift oder Zeitung zu veröffentlichen.

Im Jahr 2007 interessierten sich weder die Medien noch die Gesellschaft für die Rohingya-Flüchtlinge. Aber als ich meine eigene Arbeit betrachtete, hatte ich das Gefühl, dass etwas fehlte. Ich wusste nicht, wie ich die Gewalt, den Kampf und das Trauma, das die Flüchtlinge erlebt hatten, angemessen darstellen sollte. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken.

«Ich wusste nicht, wie ich die Gewalt, den Kampf und das Trauma, das die Flüchtlinge erlebt hatten, angemessen darstellen sollte. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken.» – Munem Wasif

Zehn Jahre später, im Jahr 2017, flohen mehr als 700.000 Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar in die südöstlichen Regionen von Bangladesch. Plötzlich waren die Rohingya ein Thema in den Medien. Sie sagten damals: «You don't get news from the news, only facts» («In den Nachrichten erfährt man keine Nachrichten, sondern nur Fakten.») Was meinten Sie damit?

In den Nachrichten sieht man nur die Fakten, nicht die wirklichen Geschichten dahinter. Wir müssen über die Darstellung der unmittelbaren Realität hinausgehen, sonst bleiben wir in der Idee der Repräsentation gefangen.

2017 kamen diese Menschen zu den Hunderttausenden hinzu, die bereits in den Flüchtlingslagern lebten. In den Nachrichten tauchten Bilder auf, die zeigten, wie die Geflüchteten nach Bangladesch kamen, Bilder ihres Leidens, aber auch Fotos toter Körper. Ich war mir nicht sicher, ob ich darüber berichten wollte. Nach einem Jahr fuhr ich mit einem befreundeten Fotografen in die Region, um mir ein Bild zu machen.

Ich war schockiert über die Situation der Geflüchteten. Schon in den ersten zwei Tagen bekam ich das Gefühl, dass es sinnlos war, so zu arbeiten, wie ich es bisher getan hatte. Es gab genug Bilder vom Leid. Ich hatte immer stärker das Gefühl, dass solche Bilder kein Mitgefühl, sondern im Gegenteil, eher ein Gefühl der Entmenschlichung hervorriefen. Die Bilder hatten für mich etwas Würdeloses, weil die Rohingya auf diese Weise nicht als Menschen, sondern als Objekte gesehen wurden.

«Es gab genug Bilder vom Leid. Ich hatte immer stärker das Gefühl, dass solche Bilder kein Mitgefühl, sondern eher ein Gefühl der Entmenschlichung hervorriefen.» – Munem Wasif

Der Fotograf Gilles Peress hat in einem FAZ-Interview 2021 gesagt, dass das heute überall geforderte «Narrativ» das größte Problem der Fotografen sei. Alle wollen eine Geschichte, alle wollen Antworten. Dabei wüssten wir gar nicht, was die Fragen sind. Selbst die einfachste Beobachtung habe ihre Tücken. Das fand ich interessant. Welche Fragen haben Sie sich vor Ort gestellt? Wie haben Sie beobachtet?

Ein paar Monate später bat mich das Rote Kreuz, einen Auftrag umzusetzen. Ich hatte drei Geflüchtete interviewt und zeigte ihr Leben in einem Flüchtlingslager in Bangladesch. Da ich auch Tonaufnahmen machte, saß ich stundenlang in kleinen Behelfsunterkünften und hörte ihnen zu.

Der Moment, in dem ich mich nur auf den Ton beschränkte und alle anderen Geräusche im Lager ignorierte, half mir, mich zu konzentrieren. Ich erinnere mich an die brüchige, zitternde Stimme von Hasina Begum, die fünf Tage lang ohne Essen zu Fuß unterwegs war, um Bangladesch zu erreichen. Sie erzählte mir, wie sie in dieser Zeit ihr kleines Kind gestillt hatte.

«Der Moment, in dem ich mich nur auf den Ton beschränkte und alle anderen Geräusche im Lager ignorierte, half mir, mich zu konzentrieren.» – Munem Wasif

Ich ging von einem Zelt zum anderen. Ich war entsetzt, als ich hörte, welche Art von Gewalt die Menschen durchgemacht hatten. Aber als ich ihnen zuhörte, entdeckte ich auch ein Gefühl der Stärke. Ich begann darüber nachzudenken, was es bedeutet, kein Zuhause zu haben. Wie kann man mit einem Gefühl der Würde über diesen Zustand berichten? Wie schaffe ich eine Arbeit, die zum Nachdenken anregt? In meinem Kopf entwickelten sich aus den Aspekten, die für ihre Flucht eine Rolle spielten, so etwas wie Kapitel, die die historische, soziale und persönliche Dimension abbilden sollten.

Für mich war der Akt des Nichtfotografierens äußerst wichtig. Ich fragte mich, woran man sich festhalten kann, wenn man fliehen muss, um sein nacktes Leben zu retten. Ich begann, die Architektur ihrer Behausungen zu betrachten. Wie sie darin lebten, was sie mitgebracht hatten, damit sie sich zu Hause fühlten, wie sie ihr Leben in einem Flüchtlingslager umgestalteten.

«Als ich ihnen zuhörte, entdeckte ich auch ein Gefühl der Stärke. Ich begann darüber nachzudenken, was es bedeutet, kein Zuhause zu haben. Wie kann man mit einem Gefühl der Würde über diesen Zustand berichten?» – Munem Wasif

Sie wollten das Trauma der Menschen zeigen, ohne Stereotype des Leidens abzubilden. Welche visuelle Umsetzung ergab sich daraus am Ende?

Nach und nach habe ich angefangen, mir anzuschauen, was für Dinge die Menschen in den Lagern bei sich haben. Das Projekt begann mit einem kleinen Objekt – einer Flasche Hautlotion namens «Spring Song», Frühlingslied. Drei Dinge haben mich daran fasziniert: der Name, das Design der Flasche und die Entscheidung, ausgerechnet dieses kleine Objekt mit auf die Flucht zu nehmen.

Bald richtete ich vor Ort ein kleines Studio ein, in einem flachen, offenen, leicht schattigen Raum. Ich hatte einige farbige Papiere, eine Kamera und einen Blitz dabei und fing an, die Habseligkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner zu fotografieren.

Sie waren neugierig, beobachteten mich und wir kamen ins Gespräch. Sie begannen mir zu helfen, brachten mir verschiedene Dinge und erklärten mir, warum sie für sie wichtig waren. Kinder brachten Spielzeug, einige ältere Menschen brachten Dokumente, Urkunden, Personalausweise, die sie seit Generationen aufbewahrt hatten. Manchmal begleitete ich den einen oder anderen und wir suchten gemeinsam. Es waren bescheidene, banale Dinge.

Für mich war diese offene Struktur wichtig. So entstand ein Gefühl der Zusammenarbeit. Ich ließ mich außerdem von den Farben der Sarongs inspirieren, die die Frauen trugen, meist waren es Batiken aus Indonesien und Thailand. Nach und nach entstand aus den Gegenständen eine Komposition.

Betrachtet man die Bilder, sieht man auf den ersten Blick nicht, dass die Geschichte von Flüchtlingen handelt, darum, was es bedeutet, sein Zuhause verloren zu haben, oder darum, die Erinnerung an etwas Wertvolles und Persönliches bewahren zu wollen.

Man sieht nur bunte, schöne Bilder. Erst wenn man näher herangeht und die tieferen Zusammenhänge erkennt, versteht man das Trauma und den Mut dieser Menschen. Es geht hier nicht nur um das, was man auf den Bildern sieht, sondern auch um das, was sich hinter diesen Gegenständen verbirgt. Sie zeugen von Entschlossenheit, vom Willen zu essen, zu spielen oder einfach nur in Erinnerungen zu schwelgen – mit anderen Worten: sich als Mensch zu fühlen.

Obwohl Sie sich als Fotograf bezeichnen, gehen Ihre Arbeiten über das fotografische Medium hinaus. Von «Spring Song» ausgehend, entstanden zahlreiche andere Werke, die sich mit dem Thema Flucht beschäftigen.

Viele Geflüchtete starben auf dem Weg über das Meer. Ihre Leichen lagen an der Küste. Ich begann darüber nachzudenken, wie die Landesgrenzen einst entstanden sind, wer sie geschaffen hat.

Ich wollte von der Idee der Repräsentation wegkommen und fotografierte eine Serie tiefer, dunkler Landschaften am Golf von Bengalen. Auf den Bildern kann man nichts sehen. Dann habe ich eine Reihe von Texten über die Flucht der Rohingya geschrieben. Die Fotografien und die Texte funktionieren nur zusammen.

Die Betrachter sollten nichts sehen, sondern sich etwas vorstellen. Manchmal machen uns Bilder blind. Wir werden immun gegen Gewalt. Ich wollte eine Pause einlegen, über das hinausgehen, was wir sehen, und einen Raum für die Fantasie schaffen.

«Manchmal machen uns Bilder blind. Ich wollte eine Pause einlegen, über das hinausgehen, was wir sehen, und einen Raum für die Fantasie schaffen.» – Munem Wasif

Auch der Ton begann eine wichtige Rolle in Ihrer Arbeit zu spielen. Sie haben sie einmal als komplexe Dokumentation aus «Fakt, Fiktion und Grauzone» bezeichnet. Was meinen Sie damit?

Ich arbeite seit fast 18 Jahren in «Old Dhaka», der Altstadt von Dhaka. Nach zwölf Jahren habe ich ein Buch mit dem Titel «Belonging», also: «Zugehörigkeit» veröffentlicht. Jedes Mal, wenn ich in der Altstadt war, spürte ich, dass vieles von dem, was ich beobachtete, nicht darstellbar blieb. Ich wusste nicht, wie ich es einfangen und visuell übersetzen sollte. Ich war nicht in der Lage, über die vielen komplexen Gefühle zu sprechen, die ich empfand. Ich meine damit immaterielle Dinge und den Stillstand der Zeit, den ich dort wahrnahm. Deshalb beschloss ich, einen Film zu machen: «Kheyal».

Es dauerte zehn Jahre, bis ich erkannte, dass es mir nicht um die Altstadt von Dhaka als geografischen Ort ging, sondern dass es die Architektur, die Geschichte, das Gemeinschaftsgefühl, die Umgangssprache waren, die zusammen diese einzigartige Atmosphäre schufen. Es ging auch um mich selbst und wie ich von bestimmten Dingen in dieser Stadt inspiriert wurde – als wäre die Altstadt das Schloss und ich der Schlüssel dazu.

Bestimmte Charaktere, Obsessionen und Erinnerungen tauchten auf, wenn ich «Old Dhaka» besuchte. Als ich das erkannte, hörte ich auf, die Altstadt so zu dokumentieren, wie sie ist.

Stattdessen begann ich, fiktive Geschichten zu entwickeln, die auf verschiedenen Dingen basierten, die ich dort gesehen und mir vorgestellt hatte. Auch die Literatur hat mich sehr inspiriert. Vor allem die Geschichten von Akhtaruzzaman Elias und Shahidul Zahir. Zwei Schriftsteller aus Dhaka.

In einer Szene, die ich mit einem Schauspieler inszenierte, nimmt eine Figur, die Osman Ali heißt und von der Idee des Geruchs besessen ist, ein Bad in Milch. Dieses Bild entstand, weil ich die Verwendung von Milch bei verschiedenen Ritualen und Festen in der Altstadt Dhakas dokumentiert und gesehen hatte.

Im Rahmen von hinduistischen Hochzeiten kommt es vor der Trauung beispielsweise zur Haldi-Zeremonie. Das ist eine intime Zusammenkunft, bei der die Familie die Eheleute mit ihrer Liebe überschüttet und für ein glückliches Eheleben segnet. Oft werden diese Segenswünsche mit Milch, Rosenwasser, Sandelholz, Quark und anderen Kräutern vermischt und großzügig auf Gesicht, Arme und Beine von Braut und Bräutigam aufgetragen.

Ein Auszug aus Munem Wasifs Film «Kheyal» von 2015 bis 2018 (c) Munem Wasif

«Ich begann, fiktive Geschichten zu entwickeln, die auf verschiedenen Dingen basierten, die ich in der Stadt gesehen und mir vorgestellt hatte.» – Munem Wasif

Am Ende dienten diese Bilder nur als Inspiration, und die Altstadt Dhakas war nur eine Kulisse. Ich habe aus diesen Referenzen komplette fiktive Geschichten entwickelt. Mein Wechsel vom Standbild zum bewegten Bild ist dabei sehr subtil und langsam. Fast meditativ. Das Einbeziehen von Ton, das langsame Verfolgen und das Gefühl von Intimität sind mir wichtig. Ich beschloss also, nach innen zu schauen. Die Arbeit dreht sich um vier Figuren, von denen manche imaginär sind, andere wiederum entsprangen realen Vorbildern.

Manchmal verschmelzen sie zu einer Einheit, manchmal spiegeln sie unterschiedliche Sensibilitäten wider. Aber ich war weder an einem Narrativ noch am Geschichtenerzählen interessiert. Ich war von bestimmten Zeiträumen fasziniert. Der Schläfrigkeit des Nachmittag, den Geheimnissen der Nacht.

«Ich war von bestimmten Zeiträumen fasziniert. Der Schläfrigkeit des Nachmittags, den Geheimnissen der Nacht.» – Munem Wasif

Diese Arbeit bewegt sich deshalb zwischen Fiktion und Dokumentation. Eines der zentralen Elemente von «Kheyal» ist die Idee der Wiederholung. Und wie dieses Gefühl der Wiederholung eine ganz andere Bedeutung, eine andere Art von Struktur schafft. Ich habe mir angeschaut, wie die Form der Wiederholung auf interessante Weise in der klassischen indischen Musik verwendet wird, insbesondere im Raga Kheyal.

Der Klang veränderte auch meine Lesart, die Art, wie ich den Raum betrachtete. Ich begann, Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen hatte. In dem Moment, in dem man die Kopfhörer aufsetzt und aufnimmt, fängt man an, Dinge anders zu hören. Vor allem, wenn es keinen Ton gibt, sondern nur Geräusche. Diese kleinen Klangdetails machen die Bilder lebendig.

Obwohl ich dort bereits zehn Jahre lang fotografiert habe, habe ich erst durch die Tonaufnahmen verstanden, wie das Wasser unter den Straßen fließt. Ähnlich wie bei den Texten, die ich geschrieben habe, wollte ich keinen realistischen Ton erzeugen, sondern einen psychologischen Raum schaffen. So entstand die Klanglandschaft des Films.

«Ich wollte keinen realistischen Ton erzeugen, sondern einen psychologischen Raum schaffen. So entstand die Klanglandschaft des Films.» – Munem Wasif

Wenn Sie Ihre Arbeiten ausstellen, setzen Sie sich jedes Mal auch damit auseinander, wie Sie selbst auf den Ausstellungsraum reagieren. Deshalb stellen Sie eine Arbeit nie auf die gleiche Weise aus. Können Sie dazu mehr erzählen?

Ich hatte oft das Gefühl, dass einige großartige Fotografien in einem Galerieraum tot wirkten. Weil die Arbeiten nicht aktiviert wurden. Abzüge werden an die Wand gehängt, ohne den Geist, die Sprache oder die Atmosphäre des Raumes zu berücksichtigen.

So habe ich begonnen, mich mit der Körperlichkeit der Arbeiten zu beschäftigen, sie in ihrer Materialität zu betrachten und zu beobachten, wie sie mit dem Raum in einen Dialog treten. Wie die Form auf den Inhalt reagiert. Die Installation von bewegten Bildern zum Beispiel verleiht einem Galerieraum eine ganz andere Dimension. Der Maßstab, die Körperlichkeit der Projektion und die Rolle des Tons schaffen einen aktiveren Raum.

«Ein Raum voller Maschinen atmet eine unruhige Stille»: Ausschnitt aus Munem Wasifs Film «Machine Matter» von 2017. Die Originallänge des HD-Films beträgt 14 Minuten und 5 Sekunden.

Nicht nur Raum und Ton spielen für Sie eine große Rolle, Sie legen auch Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen – mit Wissenschaftlern, Kuratorinnen, Musikerinnen oder Schauspielern. Sie kombinieren manchmal eigene Fotografien zum Beispiel mit Archivmaterial. Manchmal verwenden Sie Teile aus älteren Arbeiten wieder und verbinden sie mit neuen Aspekten...

Für mein Projekt «Seeds Shall Set Us Free» von 2019 habe ich mit der Forschungsorganisation UBINIG zusammengearbeitet. Diese Aktivistengruppe wurde 1984 in Bangladesch gegründet, um die Biodiversität von Reis und lokales landwirtschaftliches Wissen zu fördern.

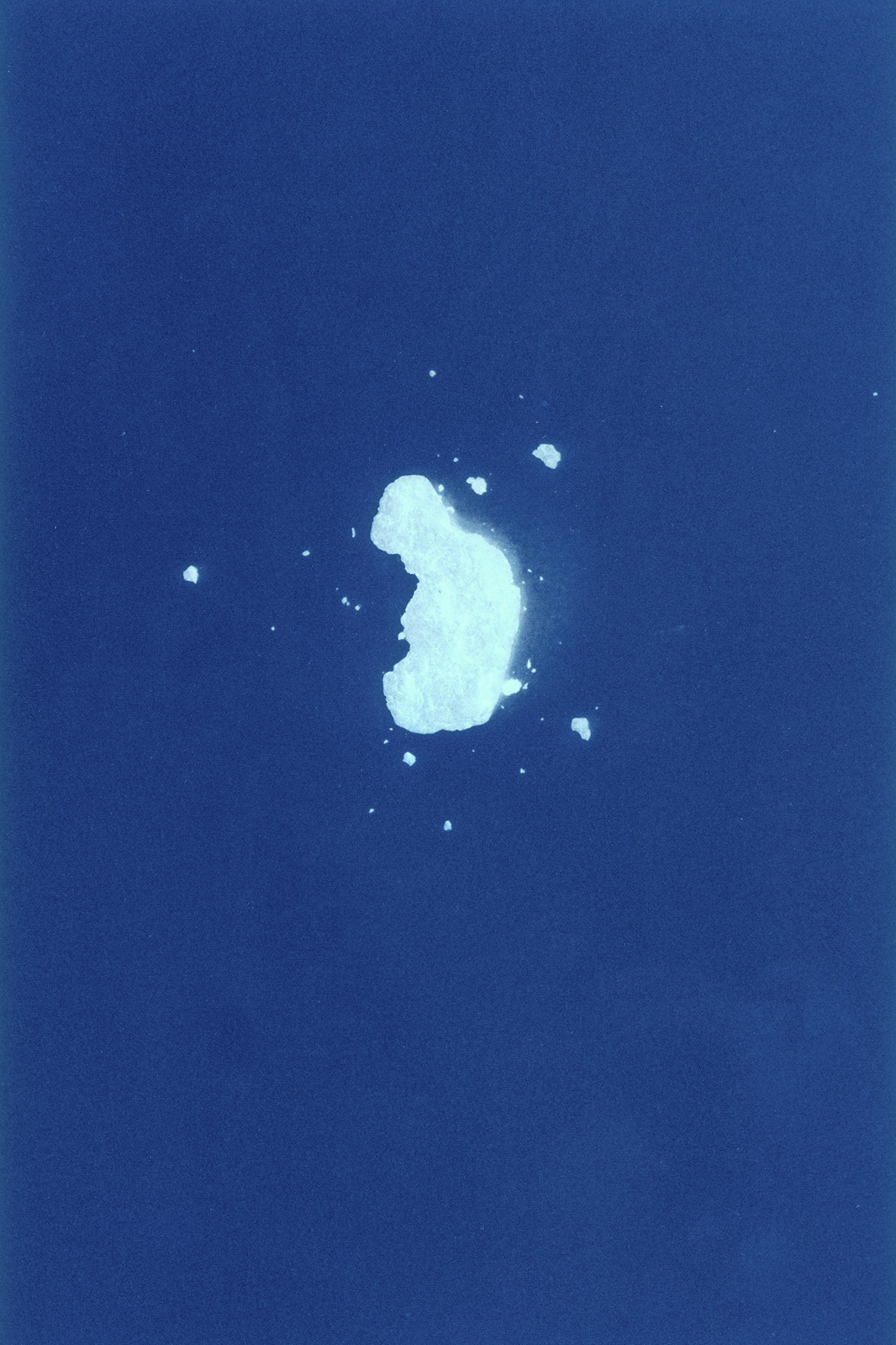

Ich begann mich mit der unterschiedlichen Materialität von Reissamen zu beschäftigen und lichtempfindliche Zeichnungen anzufertigen, aus denen später in der Dunkelkammer Cyanotypien wurden. Die Komposition lehnt sich häufig an Alpona-Motive an – eine einheimische Volkskunst, die traditionell von Frauen ausgeübt wird, die rituelle Bodenmalereien mit Reispaste anfertigen.

Später habe ich für die von Kathryn Wier kuratierte Ausstellung «Cosmopolis» im Centre Pompidou in Paris eine weitere Variation der Arbeit mit dem Titel «Seeds Shall Set Us Free II» geschaffen.

«Diese Ideen der Koexistenz oder der vielschichtigen Existenz wollte ich auch in meine Arbeit einfließen lassen.» – Munem Wasif

Ich sichtete das Archivmaterial der Forschungsorganisation UBINIG und mir fielen ihre unterschiedlichen Sprachen und Ansätze auf. Zum Beispiel wurden einige der Bilder von Forschern aufgenommen, andere von Bauern. Ich fing an mit zusätzlichem Material wie Dokumenten, Notizen und Zeichnungen zu arbeiten. Daneben stellte ich die Cyanotypien und Schwarz-Weiß-Landschaften, Fotografien von Fellen der Bauern und anderen Objekten, die ich selbst aufgenommen hatte.

Die Idee dahinter stammt von den Bauern, die an die multiple Existenz von Sein und Nichtsein glauben. Wenn sie Reis anbauen, tun sie das nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kuh, die sie zu Hause haben. Sie denken über Pflanzen, Insekten, Licht, Regen und die Welt um sie herum nach. Diese Ideen der Koexistenz oder der vielschichtigen Existenz wollte ich auch in meine Arbeit einfließen lassen. In der Ausstellung habe ich deshalb die fotografischen Abzüge, Materialien und Dokumente in unterschiedlicher Form auf drei Regalen präsentiert.

Sie sagten einmal: «Am Ende wird die Fotografie irrelevant und es geht mehr darum, was man damit ausdrücken will.» Benutzen Sie die Fotografie als Auslöser, um Fragen zu stellen und die Betrachtenden zum Nachdenken anzuregen?

Fotografie, Film und Musik sind lediglich Referenzpunkte für die Welt, in der wir leben. Sie können nur bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf und Körper auslösen. Oder Spuren hinterlassen. Das Medium ist irrelevant. Heute interessiere ich mich mehr für Mischformen. Aber die Fotografie war mein Einstieg, um die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, um mich mit ihr auseinanderzusetzen. Sie hat mich befreit.

Munem Wasif

Munem Wasifs fotografische und filmische Arbeiten beschäftigen sich mit den Begriffen «Dokument» und «Archiv» und deren Auswirkungen auf komplexe politische und geografische Themen. Expressionistisch im Stil und langfristig angelegt in der Methodik, experimentiert Munem Wasif oft abseits von Traditionen und erprobt die Möglichkeiten der Fiktion durch eine vertraute dokumentarische Sprache.

Sein Ziel ist es vielschichtige, sensible und manchmal auch widersprüchliche Beobachtungen zu komplexen Themen wie Ernährungssicherheit, Arbeitsausbeutung, Grenzen oder Migration zu vermitteln. Munem Wasif lebt und arbeitet in Dhaka, Bangladesch.

Mehr unter: www.munemwasif.com

Barbara Stauss

Barbara Stauss ist Bildredakteurin des Schweizer Magazins «NZZ Geschichte». 1997 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Kulturzeitschrift mare, deren Bildredaktion sie bis 2022 leitete. Seit 2009 betreut Stauss auch das Jahrbuch «Fotos für die Pressefreiheit» für die deutsche Sektion von «Reporter ohne Grenzen». Sie konzipiert Foto-Ausstellungen und editiert Fotobücher. Um diese Aktivitäten zu bündeln, gründete sie das Studio Stauss. Sie ist berufenes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) und Chefredakteurin von ReVue.

Weiterlesen

Mehr ReVue

passieren lassen?

Der ReVue Newsletter erscheint einmal im Monat. Immer dann, wenn ein neuer Artikel online geht. Hier en passant abonnieren.

Sie möchten unsere Arbeit

mit einer Spende unterstützen?

Hier en passant spenden!

Fotografie ist allgegenwärtig, wird aber in den journalistischen Medien noch wenig hinterfragt oder erklärt. Wer an Journalismus denkt, denkt an Texte. Das digitale Magazin ReVue verfolgt einen anderen Ansatz: Es nähert sich den Themen vom Bild her. In unseren Beiträgen untersuchen wir die Rolle und Funktion von Bildern im Verhältnis zum Text, zur Wahrheit, zum politischen oder historischen Kontext. Wie nehmen wir Bilder wahr? Welche Geschichte steckt dahinter?

Unsere Beiträge erscheinen auf Deutsch, wir übersetzen aber auch fremdsprachige Texte und erleichtern so den Wissenstransfer zu einer deutschsprachigen Leserschaft.

ReVue ist unabhängig. Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. ReVue ist ein Projekt der gemeinnützigen DEJAVU Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V. in Berlin.

Herausgeberin

DEJAVU

Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V.

Methfesselstrasse 21

10965 Berlin

ReVue ISSN2750–7238

ReVue wird unterstützt von