Generative Kunst

und ihre Vorfahren

Text – Bernd Stiegler — 21.11.2024

Planmäßig produzierte Kunst ist nichts Neues.

Wer meint, dass sich planmäßig produzierte Kunst erst mit dem Aufkommen von Computern oder gar KI entwickelt hat, irrt, meint unser Autor, der Fotohistoriker und Literaturprofessor Bernd Stiegler. Kunst war immer schon reproduzierbar und wurde schon in früheren Zeiten systematisch generiert. Neben dem Prinzip der Individualität der Künstlerinnen und Künstler gab es bereits früh eine Kunst, die sich als visuelle Grundlagenforschung verstand und in der die Kunstschaffenden hinter Programme zurücktraten. Ein Rückblick und eine Analyse.

Was ist «Generative Kunst»?

Was ist überhaupt «Generative Kunst»? Gottfried Jäger hat sie vor mehr als einem halben Jahrhundert als «Erzeugung ästhetischer Strukturen aufgrund definierter Programme» bestimmt. [1] Das ist eine konzise Definition, bei der wir gleich an Computer denken, die aber seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckten. Mit «Programmen» sind nämlich nicht nur und auch nicht notwendigerweise Computerprogramme gemeint. «Programm» bedeutet erst einmal nichts anderes als ein planmäßiges, «programmiertes» Produzieren. Die Definition von Gottfried Jäger lässt sich daher durchaus auch auf andere Kunstformen übertragen, die historisch deutlich weiter zurückreichen.

Entscheidend ist neben den festgelegten Programmen die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte auch seitens der Rezipientinnen und Rezipienten. Mit anderen Worten: Die erzeugten Strukturen sind Ergebnis eines rekonstruierbaren Prozesses. Wenn wir vor einem Bild oder – zumeist – einer Bilderfolge stehen, können wir nachvollziehen, nach welchen Regeln es oder sie entstanden ist. Und wir könnten im Prinzip ähnliche Bilder anfertigen. Dieser grunddemokratische Gestus der künstlerischen Bildproduktion ist für die Generative Kunst der 1960er Jahre konstitutiv, ganz gleich, ob es sich um Gemälde, Zeichnungen, literarische Texte oder Fotografien handelte.

Wer regelt die Produktion von Bildern?

Wenn man nun von dieser relativ allgemeinen Definition ausgeht, kann man allerdings Grundformen Generativer Kunst bereits deutlich vor der eigentlichen Blütezeit in den 1960er und 1970er Jahren ausmachen. Es gibt zahlreiche Formen von Kunstwerken, die ihrerseits das Ergebnis bestimmter Programme sind, wobei diese in der Kunstproduktion, um die es hier geht, auf unterschiedlichen Ebenen einsetzen und eingreifen. Es gibt ästhetische Programme, aber auch politische, kulturelle und dann eben nicht zuletzt auch Algorithmen von Rechnern, die die Produktion der Bilder regeln.

Die historische wie systematische Ausweitung des Feldes der Generativen Kunst, die ich nun vorschlagen möchte, bedeutet nicht, dass in den 1960er Jahren, in denen man üblicherweise die Anfänge der Generativen Kunst ausmacht, keine historische Umbruchsituation zu verzeichnen wäre oder dass dieser Typ Generativer Kunst nicht etwas qualitativ Neues wäre, und es bedeutet auch nicht, dass Kunst per se generativ wäre.

Gleichwohl gibt es bestimmte Typen der Kunstproduktion, die man mit Fug und Recht als Generative Kunst bezeichnen kann. Es hat, das wäre meine These, so wie Kunst immer schon reproduzierbar war, auch immer schon Generative Kunst gegeben.

Ich möchte drei unterschiedliche Typen von Programmen unterscheiden, die auf je unterschiedliche Weise die Produktion und Gestaltung von Kunstwerken bestimmen. Ich bezeichne sie etwas tentativ als das kulturelle, das ikonographische und das ornamentale Paradigma. Was ist darunter zu verstehen? Ich will das jeweils anhand eines repräsentativen Beispiels verdeutlichen.

«Kunst war schon immer reproduzierbar. Und es gab auch immer schon Generative Kunst.»

– Bernd Stiegler

Das kulturelle Paradigma

In Peru gibt es ein besonderes Museum, das Larco Museum. Besonders ist es, da hier nicht nur eine Fülle wunderbarer Werke der präkolumbianischen Kunst gezeigt wird, sondern man auch das Magazin des Museums durchstreifen kann. Die Sammlung ist dort hinter Glas in großen, bis unter die Wand reichenden Regalen geordnet, die man Raum für Raum in Augenschein nehmen kann.

Antike Töpferwaren und Artefakte im Magazin des peruanischen Larco-Museums. Die Tatsache, dass das Museum seit seiner Gründung im Jahr 1926 stets auch Einblicke in seine Sammlung gewährt hat, ist beeindruckend. Vor allem, da dadurch offenbar wird, dass viele Objekte eben keine Unikate sind. © Lyndsay Ruell

Das Bemerkenswerte an dieser Form der Präsentation ist nun, dass man es eben nicht mit herausragenden Einzelstücken zu tun hat, die in effektsicherer Ausleuchtung als singuläre Meisterwerke präsentiert werden, sondern mit offenkundig massenhaft hergestellten Objekten, die sich sehr ähneln – und doch für sich genommen sehr schön sind und zumeist auch eine Einzelpräsentation verdient hätten.

Die Idee, das Magazin begehbar zu machen, folgte der Einsicht, dass das Ausstellen von singulären Einzelstücken an der historischen Realität vorbeigeht. Die Kunst in Mittelamerika – und natürlich nicht nur dort – folgt generativen Prinzipien.

Dieser Typ von Präsentation findet sich gar nicht so selten, wenn auch nicht in dieser extremen Form, in archäologischen oder ethnographischen Museen und mitunter auch in Präsentationen von Schatzkammern und sakraler Kunst, sprich durchweg bei Objekten, zu denen wir eine historische Distanz einnehmen. Es sind zumeist Objekte, die in ihrer Zeit nicht als Kunst in unserem heutigen Verständnis betrachtet wurden, sondern die eine präzise Funktion im alltäglichen oder religiös-kultischen Bereich hatten: christliche Kreuze, Votivbilder, aber auch Porzellan, Keramik oder Buddha-Figuren.

Ich schlage vor, auch diesen Typ von Kunstwerken als «Generative Kunst» zu bezeichnen, da hier nicht die Individualität des Kunstwerks im Mittelpunkt steht, sondern das Prinzip der Serie mit Variationen. Das Programm, das hier greift, ist das einer kulturellen Funktion, die gewissermaßen automatisch die Produktion der Werke bestimmt.

«Christliche Kreuze, Votivbilder, Keramik, Buddha-Figuren – hier steht nicht die Individualität des Kunstwerks im Mittelpunkt, sondern das Prinzip der Serie mit Variationen.» – Bernd Stiegler

Das ikonographische Paradigma

Eine andere, nun bereits bewusstere Anwendung des generativen Prinzips in der Kunst, möchte ich als ikonographisches Paradigma bezeichnen. Auch hier möge ein Beispiel genügen.

In der Bildenden Kunst finden sich bekanntermaßen sehr unterschiedliche Darstellungen des Kirchenvaters und Bibelübersetzers Hieronymus. Das Motiv hat auch Albrecht Dürer verschiedentlich aufgenommen; am bekanntesten sind ein Kupferstich und ein Gemälde. Letzteres schenkte er während einer Reise in die Niederlande 1521 dem Faktor der portugiesischen Handelsniederlassung, Rodrigo Fernandes de Almada.

Offenkundig beeindruckte Dürers Bildsprache damals seine Zeitgenossen so sehr, dass sie jenes Bild unübersehbar als Modell für eigene Kompositionen verwendeten. Wenn man Gemälde vor und nach Dürer betrachtet, sieht man, dass etwa die Werkstatt von Joos van Cleve auf die Bildformel Dürers zurückgegriffen und sie quasi wie ein generatives Prinzip genutzt hat, um Gemälde zu komponieren. Dabei nutzten die Maler modular ein bestimmtes Set von Elementen, die mal Verwendung finden, mal aber nicht. Entscheidend ist die generative Bildformel, die hier durchdekliniert wird.

Dürers Werk und anderer Künstler Adaptionen. Allein das Gemälde des «Heiligen Hieronymus im Studierzimmer» in der Mitte ist von Albrecht Dürer. Die anderen beiden Werke stammen von Künstlerkollegen, die von Dürers Werk beeindruckt waren. Das Gemälde links ist von Joos van Cleve, das Gemälde rechts von Lucas von Leyden.

Jenseits einzelner Bildformeln läßt sich dieses generative Prinzip natürlich auch auf einen bestimmten Stil übertragen – insofern dieser auf identifizierbare Charakteristika zurückzuführen ist.

Auch hier möge ein Bespiel genügen, um deutlich zu machen, worauf es mir ankommt. Die frühe kubistische Kunst von Braque und Picasso hat einen bestimmten Darstellungsstil geprägt, der in zahlreichen weiteren Bildern anderer Malerinnen und Maler auszumachen ist. Er ist damit so etwas wie eine generative Bildgrammatik, die einen spezifischen Typ von Bildsprache prägt, die man auch im Wortsinn programmieren kann.

«Die Maler nutzten modular ein bestimmtes Set von Elementen, die mal Verwendung finden, mal aber nicht. Entscheidend ist die generative Bildformel, die hier durchdekliniert wird.» – Bernd Stiegler

Das ornamentale Paradigma

Ein drittes und letztes Beispiel, das ebenfalls eine lange Geschichte hat, sind Ornamente. Ornamente folgen seit jeher generativen Prinzipien, da hier bestimmte gestalterische Prinzipien Formen produzieren, deren Herstellungslogik auch für die Betrachterinnen und Betrachter nachvollziehbar ist. Das können etwa bestimmte Typen von Säulenkapitellen sein, Mäanderbände bei Fresken des Mittelalters oder auch Tapetenmuster und Entwürfe möglicher Ornamente.

Letztere hat etwa Walter Müller-Grah in den 1950er Jahren – und somit deutlich vor den ersten dezidiert Generativen Fotografien – für sein Buch «Das elementare Ornament und seine Gesetzlichkeit» fotografisch angefertigt, indem er reliefierte Glasplatten übereinanderlegte und sie dann gegeneinander verschob und unterschiedlich beleuchtete.

Mithilfe dieser experimentartigen und im Prinzip wiederholbaren Methode entstanden zahlreiche Aufnahmen von Ornamenten, die dann zum Teil auch für Umschlaggestaltungen, etwa für Bände der Insel-Bücherei Verwendung fanden.

«Ornamente folgen seit jeher generativen Prinzipien, da hier bestimmte gestalterische Prinzipien Formen produzieren, deren Herstellungslogik auch für die Betrachterinnen und Betrachter nachvollziehbar ist.» – Bernd Stiegler

Van Doesburg und die Konkrete Kunst

Zweifellos lassen sich jenseits dieser drei Paradigmen noch weitere Beispiele für eine «Generative Kunst» avant la lettre finden. Ich will aber nur noch eine weitere Strömung anführen, deren Ausläufer dann direkt in die Neuansätze der 1960er Jahre führten: Es ist die «Konkrete Kunst», die spätestens mit Theo van Doesburgs Manifest «Die Grundlage der konkreten Malerei» von 1930 als Kunstrichtung ihren Namen fand.

In seinem Manifest setzt van Doesburg programmatisch die konkrete Kunst von der abstrakten ab, da letztere von einem realen Gegenstand abstrahiert und somit weiterhin an die Darstellung und Repräsentation einer Wirklichkeit außerhalb des Kunstwerks gebunden ist, während erstere «ausschliesslich aus rein bildnerischen Elementen konstruiert [wird], d. h. aus Flächen und Farben.» Ein Bildelement bedeute, so Theo van Doesburg, «nichts anderes als ‹sich selbst›, folglich bedeutet auch das Gemälde nichts anderes als ‹sich selbst›». [2]

Die Komposition der jeweiligen Arbeiten erfolgte bei van Doesburg und der Konkreten Kunst mittels vorab festgelegter Regeln. Das Kunstwerk war dementsprechend, wie van Doesburg betont, «visuell überprüfbar» und existierte zugleich bereits «vor seiner materialen Verwirklichung […] vollständig im Geist.» [3]

Bereits bei van Doesburg finden sich Ideen, die in etwas anderer Gestalt über 30 Jahre später auch für die Generative Kunst zentral sein sollten. Er war nämlich der Überzeugung, dass diese neuartige Form der Kunst «Grundlage einer neuen Kultur» sein könne, da sie eine «universelle Sprache» bilde, die sich durch Klarheit und Präzision auszeichne und daher nicht individuell, sondern demokratisch sei.

«Van Doesburg war der Überzeugung, dass die Konkrete Kunst ‹Grundlage einer neuen Kultur› sein könne, da sie eine ‹universelle Sprache› bilde, die sich durch Klarheit und Präzision auszeichne und daher nicht individuell, sondern demokratisch sei.» – Bernd Stiegler

Eine Antwort auf die Anforderungen des technologischen Zeitalters

Ähnlich emphatische Bestimmungen einer neuen Kunst zeichnet dann auch die Generative Kunst der 1960er Jahre aus, die sich noch dazu stärker als in der frühen Konkreten Kunst als Antwort auf die Herausforderungen des technologischen Zeitalters nicht nur an die Kunst, sondern an den Menschen als solchen entwirft. Sie ist programmatisch technikfreundlich und nutzt konsequent die Möglichkeiten, die neue technologische Errungenschaften – und nicht zuletzt der Computer – bieten.

Die Generative Fotografie

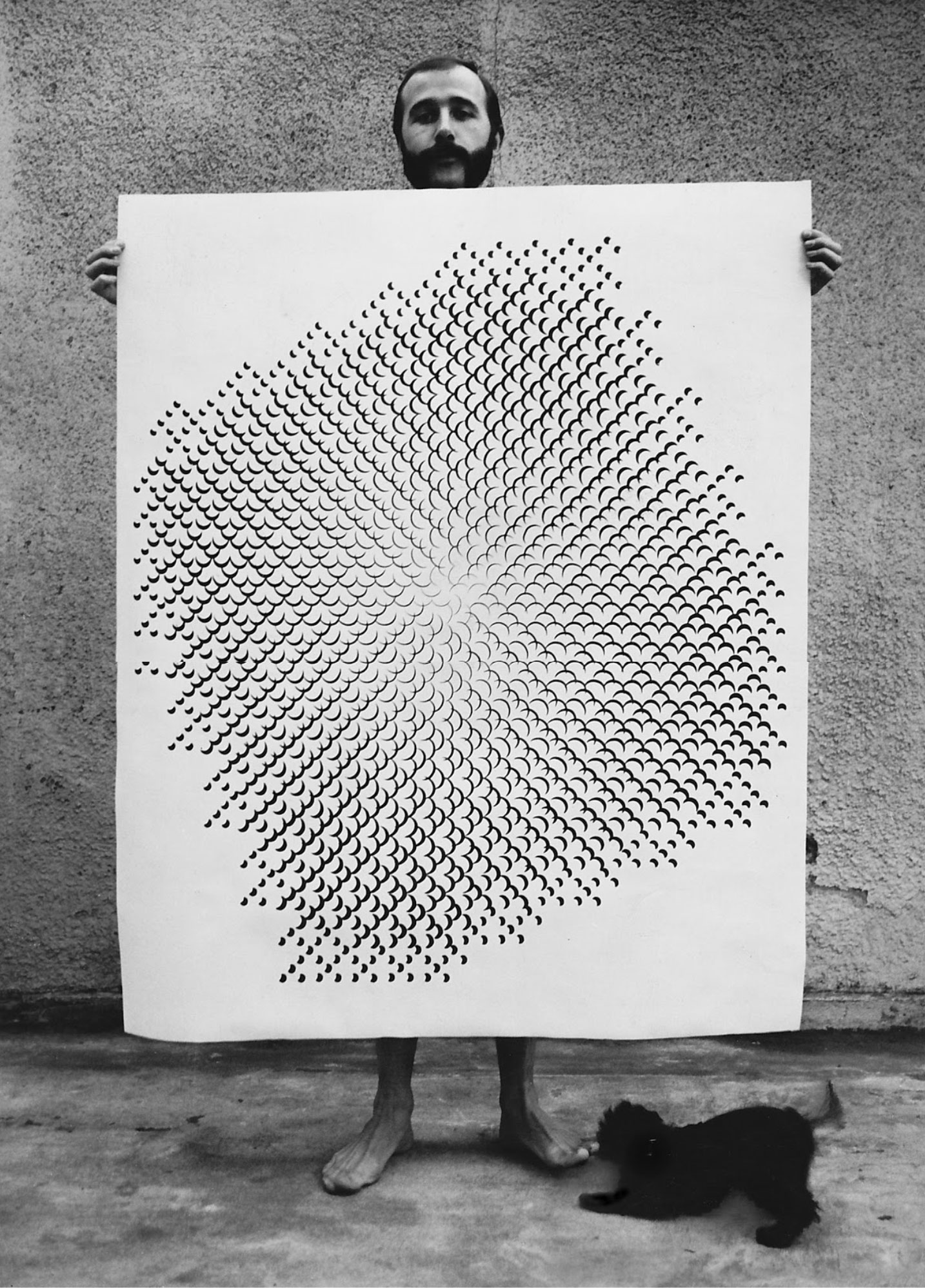

Was bedeutet das nun für die Generative Fotografie? Diese entsteht in etwa zeitgleich mit der Computergrafik eines Georg Nees oder Frieder Nake und versteht sich als «programmierte Kunst» und «Parallelentwicklung zur Computerkunst». 1968 war in Bielefeld die Ausstellung «Generative Fotografie» zu sehen, an der neben Gottfried Jäger, Kilian Breier, Pierre Cordier und Hein Gravenhorst beteiligt sind (siehe auch: das Aufmacherbild zu diesem Artikel).

«Mit der o.g Ausstellung», schreibt Gottfried Jäger, «war das Prinzip der generativen Ästhetik erstmals auf die Fotografie angewendet worden. Danach war der Begriff ‹generative Fotografie› ein programmatischer Begriff, der die Erzeugung ästhetischer Strukturen aufgrund definierter Programme, die durch fotooptische, fotochemische oder fototechnische Operationen realisiert wurden, beinhaltete.» [4]

Wie konnte nun aber das generative Prinzip im Bereich der Fotografie umgesetzt werden? Die Fotografie arbeitete zu diesem Zeitpunkt noch ganz analog und verfügte auf den ersten Blick nicht über Programme wie bei Computern. Die Strategie war daher eine doppelte: Man begriff die apparativen Voraussetzungen der Fotografie als eine Art von Programm und machte daher die Technik zum Medium und Gegenstand der Bildproduktion.

«Man begriff die apparativen Voraussetzungen der Fotografie als eine Art von Programm und machte daher die Technik zum Medium und Gegenstand der Bildproduktion.» – Bernd Stiegler

Fotografie der Fotografie

Ganz konkret heißt das, dass die Generative Fotografie eine Art selbstreflexive Untersuchung ihrer eigenen medialen Bedingungen unternimmt und den Blick umkehrt: Man schaut nicht mit dem Fotoapparat in die Welt hinaus, sondern in ihn hinein.

In diesem Sinne haben wir es mit einer Fotografie der Fotografie zu tun.

Die Generative Fotografie «sucht», so Gottfried Jäger, «nach den ‹inneren Bildern› der Fotografie – nicht nach den psychologisch bedingten inneren Bildern des Fotografen. Insofern ist sie nicht ‹subjektive Fotografie› (Otto Steinert), sondern sie benutzt ‹objektive› Kriterien, wie z.B. die methodische Vorgehensweise, das Arbeiten nach Reihentechnik und Programm». [5]

Die Innovation wird nun programmatisch auf die Produktion von neuen Bildtypen verschoben, die nicht länger bekannte Phänomene, sprich vor der Kamera Vorhandenes, wiedergeben, sondern «neue ästhetische Strukturen [erzeugen], die zunächst aus einfachen, bedeutungsarmen Elementarzeichen hervorgingen.» [6]

Es geht um neue ästhetische Strukturen. Gottfried Jäger präsentiert sein Lochkamera-Struktur-Bild 3.8.14 F 2.6 in schwarz-weiß von 1967. © Ursel Jäger

«Man schaut nicht mit dem Fotoapparat in die Welt hinaus, sondern in ihn hinein. In diesem Sinne haben wir es mit einer Fotografie der Fotografie zu tun.» – Bernd Stiegler

Die Statusveränderung des Künstlers

Die Generative Kunst hatte allerdings nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein weltanschauliches Programm. Dieses unterscheidet sich zugleich signifikant von den drei Paradigmen Generativer Kunst, die ich zu Beginn meines Essays vorgestellt habe. Die Hoffnungen, die man in diese neue Kunstform setzte, waren immens. Sie basieren sämtlich auf einer programmatischen Statusveränderung des Künstlers.

Brian Eno hat das, auf die Anfänge seiner eigenen Generativen Musik zurückblickend, einmal so formuliert: «Ich wollte nicht mehr selbst im Mittelpunkt der Musik stehen. Und so begann ich viel zu experimentieren und versuchte, die Persönlichkeit in gewisser Weise zu entfernen.» [7] Das ist dann der Anfang der Ambient Music in den 1970er Jahren.

Gottfried Jäger hat das etwas abstrakter formuliert: «Die im künstlerischen Bereich übliche enge Bindung an seinen Erzeuger entfällt somit.» [8] Dieses Zurücktreten des Künstlers hinter die Programme – ganz gleich ob es sich dabei um Computer-Algorithmen, Ambient Music, methodisch-experimentelle Produktionsverfahren oder technische Experimente handelt – eröffnet nun nicht nur einen Freiraum, der durch die riesenhafte mythische Gestalt des Künstler und dem, was dazu gehörte, besetzt war, sondern auch eine gesellschaftliche Vision. An die Stelle des Prinzips der Individualität des Künstlers tritt eine Kunst, die sich als visuelle Grundlagenforschung versteht. [9]

Es geht nun auch der Kunst um die «Erschließung neuer exakter Denk- und Kreationsmethoden auf der Basis einschlägiger Wissenschaften».[10] Die Generative Kunst sei daher der Versöhnung zwischen Mensch, Technik und Wissenschaften verpflichtet, und biete ein «Training der Wahrnehmungsprozesse». [11]

Zugleich haben wir es aber auch mit einer demokratischen Kunst zu tun, die, ganz im Theoriesound der Zeit, zur «Zerstörung des bürgerlichen Kunstbetriebes» beitrage, und eine gemeinsame, nachvollziehbare und partizipative Bildsprache zu entwickeln helfe. [12] Wir haben es – nicht zuletzt in der Zeit um 1968 – mit einer anderen Form von Revolution zu tun, die auf Technik setzt und sich von dieser eine andere Welt erhofft.

Bernd Stiegler

Prof. Dr. Bernd Stiegler, geboren 1964 in Meschede, lehrt an der Universität Konstanz als Professor für Neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. und 21. Jahrhundert im medialen Kontext. Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte und Theorie der Fotografie sowie die deutsche und französische Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Quellen und Verweise

[1] Herbert W. Franke und Gottfried Jäger, Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer, Köln 1973, S. 62.

[2] Theo van Doesburg: «Die Grundlage der konkreten Malerei», in: Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte. Sind auf einer Leinwand eine Frau, ein Baum oder eine Kuh etwa konkrete Elemente? Nein. Anläßlich der Eröffnung von Haus Konstruktiv, Zürich, September 2001. Zusammengestellt und herausgegeben von Margit Weinberg Staber. Zürich: Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst 2001. (= Studienbuch 1 der Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst Zürich.), S. 25-28, S. 25.

[3] Herbert W. Franke und Gottfried Jäger, Apparative Kunst, S. 27.

[4] Ebd., S. 62.

[5] Ebd., S. 55.

[6] Ebd., S. 62.

[7] «Brian Eno Speaks», Audiotrack auf: Brian Eno – Sonora Portraits, o.S., Materiali Sonora 1999.

[8] Herbert W. Franke und Gottfried Jäger, Apparative Kunst, S. 62.

[9] Jäger spricht von «visueller Grundlagenforschung». (Gottfried Jäger, Bildgebende Fotografie. Fotografik, Lichtgrafik, Lichtmalerei. Ursprünge, Konzepte und Spezifika einer Kunstform, Köln 1988, S. 56)

[10] Herbert W. Franke und Gottfried Jäger, Apparative Kunst, S. 8.

[11] Ebd., S. 164. Diese These findet sich programmatisch bereits in den Avantgarden und hier insbesondere bei Moholy-Nagy, über den Gottfried Jäger mehrfach gearbeitet und publiziert hat.

[12] Frieder Nake, Ästhetik als Informationsverarbeitung. Grundlagen und Anwendungen der Informatik im Bereich ästhetischer Produktion und Kritik, Wien und New York 1974, S. 3.

Weiterlesen

Mehr ReVue

passieren lassen?

Der ReVue Newsletter erscheint einmal im Monat. Immer dann, wenn ein neuer Artikel online geht. Hier en passant abonnieren.

Sie möchten unsere Arbeit

mit einer Spende unterstützen?

Hier en passant spenden!

Fotografie ist allgegenwärtig, wird aber in den journalistischen Medien noch wenig hinterfragt oder erklärt. Wer an Journalismus denkt, denkt an Texte. Das digitale Magazin ReVue verfolgt einen anderen Ansatz: Es nähert sich den Themen vom Bild her. In unseren Beiträgen untersuchen wir die Rolle und Funktion von Bildern im Verhältnis zum Text, zur Wahrheit, zum politischen oder historischen Kontext. Wie nehmen wir Bilder wahr? Welche Geschichte steckt dahinter?

Unsere Beiträge erscheinen auf Deutsch, wir übersetzen aber auch fremdsprachige Texte und erleichtern so den Wissenstransfer zu einer deutschsprachigen Leserschaft.

ReVue ist unabhängig. Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. ReVue ist ein Projekt der gemeinnützigen DEJAVU Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V. in Berlin.

Herausgeberin

DEJAVU

Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V.

Methfesselstrasse 21

10965 Berlin

ReVue ISSN2750–7238

ReVue wird unterstützt von