Was macht eine gute Fotografie aus?

Text — Heiko Hecht und Guy Tillim — 19.01.2024

Fotos — Guy Tillim

Wohin wandert der Blick? Auf das Meer? Die Insel? Die Frauenskulptur? Oder auf den Berghang in der Ferne? Das sogenannte «Gaze Wandering» – das Wandern des Blickes auf einem Bild – ist eines mehrer Kriterien zur Beurteilung von Fotos. Ist dieses Bild von Guy Tillim nun also gut? Fragen Sie sich das ruhig, bevor Sie von dem Experiment lesen, das der Fotograf Guy Tillim und der Kognitionspsychologe Heiko Hecht mit Probandinnen und Probanden durchgeführt haben.

«Als gelungen könnte ein Foto bezeichnet werden, wenn die Freiheit besteht, es beiläufig zu betrachten, ohne nach einer Bedeutung zu suchen.»

Was ist ein ästhetisch gelungenes Bild? Gibt es dafür allgemeingültige Kriterien? Welche könnten das sein? Sehen geübte Betrachter ein Foto anders als ungeübte? Und welche Rolle spielen unsere Sehgewohnheiten? Um Licht in das Dunkel dieser Fragen zu bringen, wagten der Kognitionspsychologe Heiko Hecht und der Fotograf Guy Tillim ein Experiment.

Psychologen und Künstler tun sich gleichermaßen schwer, wenn sie sagen sollen, was eine gute, ästhetisch wertvolle Fotografie von einer nicht so guten unterscheidet.

Unter Kunstpsychologen sind hierzu zwei Erklärungen en vogue, die jedoch beide umstritten sind: Die eine besagt, dass ein Foto jedes Mal, wenn wir es anschauen, an ästhetischer Qualität gewinnt. Dieser sogenannte «Mere-Exposure-Effekt» hängt daher ganz von den Sehgewohnheiten des Betrachtenden ab. Die zweite Erklärung besagt, dass Fotografien dann als ästhetisch hochwertig erlebt werden, wenn sie schnell zu begreifen sind. Das ist die «Processing-Fluency-Hypothese».

Viele Künstler hingegen betonen, es komme auf einen durchgehenden Stil an, und die Komposition einer Fotografie sei entscheidend für deren ästhetische Qualität. Das heißt, dem Foto geht ein minutiöses Arrangement der zu fotografierenden Szene voraus – so wie es etwa der amerikanische Fotograf Ansel Adams praktizierte, dem das Zitat «You don't take a photograph, you make it» zugeschrieben wird.

Wir, Heiko Hecht und Guy Tillim, der eine Kognitionspsychologe, der andere Fotograf, begegneten uns am Wissenschaftskolleg in Berlin. Während wir dort über die Qualität von Fotos diskutierten, waren wir uns schnell einig, dass die psychologischen Theorien zu kurz greifen. Wir fanden aber auch, dass ein Foto nicht angefertigt aussehen sollte. «Mere Exposure» schien uns zu beliebig, um als Erklärung zu taugen. Außerdem sollte Fotografie mühelos und gerade nicht gewollt aussehen.

Die Hypothese

So kamen wir auf die Idee, folgende, von uns entwickelte Aussage zu testen: «Ein Foto ist dann gelungen und ästhetisch hochwertig, wenn man die Freiheit hat, es beiläufig zu betrachten, ohne nach einer Bedeutung zu suchen.» Mit anderen Worten: Eine Szene sollte so arrangiert sein, dass man sich nicht sicher sein kann, was fotografiert wurde. Der Blick muss auf dem Bild zudem ungebunden schweifen können. Wenn das der Fall ist, so einigten wir uns im Gespräch, dann sind wir «im Bilde präsent», dann ist eine Fotografie gut.

Natürlich war uns klar, dass dies zunächst zutiefst spekulativ war. Deshalb fragten wir uns weiter: Stecken in unseren Annahmen allgemeingültige Kriterien für die ästhetische Qualität eines Fotos? Können wir diese auf die Fotografie von Landschaften oder Stadtansichten anwenden – ein Genre, das wir «Scapes» nennen?

Das wollten wir empirisch überprüfen. Daher wählten wir acht Fotos aus, die nach unserer Ansicht gut gelungen waren («erfolgreich») und acht, die nicht gelungen waren («missraten»). Zugleich ermittelten wir eine Reihe von Merkmalen, die erfolgreiche von missratenen Fotos unterscheiden sollten. Ein gutes Bild sollte einen größeren visuellen Raum entfalten. Einhergehend mit jenem Raum, sollte das gelungene Bild mehrschichtiger und komplexer sein.

Also teilten wir die beiden bereits vorhandenen Stapel («erfolgreich» und «missraten») in jeweils vier Bilder mit zwei Ebenen (Vorder- und Hintergrund) und je vier Bilder mit drei Ebenen (Vorder-, Mittel- und Hintergrund). Damit hatten wir 16 Fotos in der Auswahl, die wir nach zwei Kriterien – Qualität und Komplexität des visuellen Raums – in vier Gruppen einteilten.

Die Testanordung

Um zu erfahren, wie unsere Testpersonen ein Foto ästhetisch wahrnahmen, legten wir ihnen sechs Aussagen vor, bei denen sie uns mitteilen sollten, inwieweit sie diesen zustimmen. Das funktionierte per Schieberegler in einer Skala von 0 bis 100 – 0 bedeutete: sie stimmten gar nicht zu. 100 bedeutete: sie stimmten voll und ganz zu.

Zunächst zeigten wir den Testpersonen alle 16 Fotografien in schneller Reihenfolge (zwei Sekunden pro Foto), um sie mit der Bandbreite der zu beurteilenden Bilder vertraut zu machen. Dann zeigten wir ihnen jeweils eines der Fotos und baten sie darum, die sechs darunter stehenden Aussagen zu bewerten. Erst wenn alle sechs Schieberegler eingestellt waren, bekam die Testperson das nächste Bild zu sehen.

Per Schiebereglerstellung gaben die Probandinnen und Probanden an:

(1) Ihre Präferenz, wie sehr ihnen das Bild gefallen hat

(von 0 = „überhaupt nicht“ bis 100 = „sehr gut“)

(2) Wie klar ihnen das Motiv oder Sujet des Fotos war

(0 = überhaupt nicht; 100 = sehr klar)

(3) Wie gut das Foto die Szene gerahmt hat

(0 = überhaupt nicht gut; 100 = perfekt gerahmt)

(4) Inwieweit sie das Gefühl hatten, im Bilde zu sein

(0 gar nicht; 100 = Ich fühle mich im Bilde richtig anwesend).

Diesen Eindruck bezeichnen wir als Präsenz.

(5) Wie bewusst ihnen der Blick und die Intention des Fotografen war

(0 = überhaupt nicht; 100 = sehr)

(6) Wie sehr das Foto dazu einlud, im Bild spazieren zu gehen

(0 = gar nicht, Augen fokussieren auf einen Punkt; 100 = sehr, die Augen gehen im Bild spazieren).

Das Experiment erfolgte als Online-Umfrage. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt eine andere zufällige Reihenfolge der Fotografien. Es nahmen 67 Personen im Alter von 19 bis 69 Jahren teil, die auch Angaben zu Geschlecht und fotografischem Fachwissen machten. Die Daten wurden anonym erhoben.

Die Ergebnisse

Es gab keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern und auch keinen Einfluss der fotografischen Expertise, dafür aber eine ganze Reihe von Effekten, was unsere Hypothesen anbetrifft:

Die (1) Präferenzbewertungen, also die Angaben, wie gut den Testpersonen die Bilder gefielen, entsprachen unseren Hypothesen. Die Gruppe der aus unserer Sicht gelungenen Aufnahmen erhielt im Schnitt deutlich über 60 Punkte, die gescheiterten Aufnahmen hingegen nur durchschnittlich 50 Punkte. Geschmack kann also als universell oder zumindest intersubjektiv bezeichnet werden. Auch ungeübte Betrachtende nehmen die Qualität der Fotografien wahr.

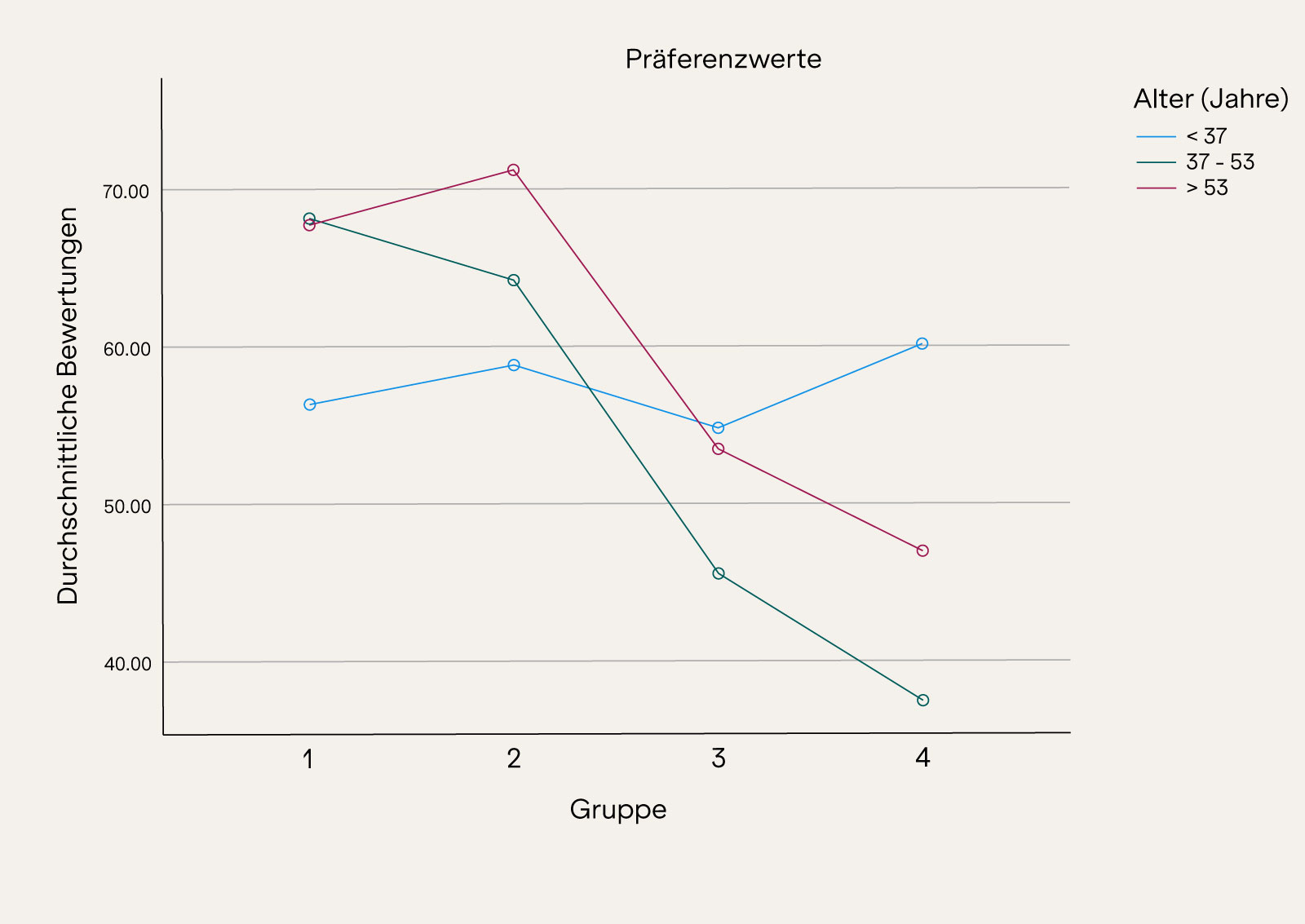

Interessanterweise gab es aber einen deutlichen Unterschied zwischen den Altersgruppen. Die unten stehende Abbildung zeigt die Präferenzwerte mit getrennten Linien für junge, mittlere und ältere Teilnehmende. Während den jungen Betrachterinnen und Betrachtern (blaue Linie) alle Fotos ähnlich gut gefielen, machten die über 37-Jährigen deutliche Unterschiede.

Dieses Ergebnis kann auf zwei Arten interpretiert werden: Nach einer Interpretation kann das perzeptive Erlernen ästhetischer Qualitäten von Fotografien ein langsamer Prozess sein, der etwa 20 Jahre Seherfahrung erfordert. Daher die Unfähigkeit der jungen Testpersonen, zwischen gelungenen und missratenen Fotos zu unterscheiden.

Die alternative Interpretation legt nahe, dass sich die Sehgewohnheiten während der prägenden Jahre der Pubertät und des frühen Erwachsenenalters dramatisch verändert haben. Fotografien auf Smartphones und Computern sind erst seit Kurzem allgegenwärtig. Die Überflutung mit Fotografien aller Art kann die ästhetische Wahrnehmung in den Hintergrund drängen und die Fähigkeit oder Bereitschaft zur Differenzierung entlang der Präferenzdimension reduzieren.

Welchen Einfluss hatte das Alter der Testpersonen auf die Bildbewertung? Diese Grafik zeigt die durchschnittlichen Präferenzbewertungen nach Alterskategorie und Fotogruppe. Gruppe 1 erhielt gelungene dreischichtige Fotos, Gruppe 2 gelungene zweischichtige Fotos, Gruppe 3 missratene dreischichtige Fotos und Gruppe 4 missratene zweischichtige Fotos.

Ist dieses Foto gut? Ja, es ist ein Beispiel für ein gelungenes dreischichtiges Foto. Und es erhielt im Test auch hohe Punktzahlen für Präferenz, Klarheit des Motivs und «Gaze Wandering» (Spazieren des Blicks). Entsprechend unserer Hypothese war das Bewusstsein für den Blick des Fotografen sehr gering (siehe hellblauer Balken im Diagramm).

Klarheit des Motivs

In Bezug auf die (2) Klarheit des Motivs der Fotografie vermittelten die gelungenen dreischichtigen Fotografien und die missratenen zweischichtigen Bilder ein eindeutigeres Motiv als die anderen. Erstere erhielten eine Gesamtpunktzahl von 69 Punkten für die Motivklarheit, letztere von 62 Punkten. Dieses Ergebnis spricht für das wahrgenommene Thema des Bildes.

Aufgrund ihrer Komplexität versagen dreischichtige Bilder allerdings eher als zweischichtige. Daher ist es nicht verwunderlich, dass unsere Testpersonen in den missratenen dreischichtigen Fotos kein klares Motiv erkennen konnten.

Unter den zweischichtigen Bildern bevorzugten die Testpersonen es offenbar, wenn das Motiv nicht ohne Weiteres sichtbar war. Ein Beispiel für ein Foto, bei dem dies nicht der Fall ist, ist in dem untenstehenden Foto von der Insel mit den zwei Palmen dargestellt.

Beachten Sie, dass dieses missratene zweischichtige Bild einem Standard-Postkartenmotiv nahe kommt. Nach der kunstpsychologischen Theorie der «Processing Fluency» sollte ein klares Motiv schneller und flüssiger verarbeitet werden können als ein unklares. Folglich sollten die Postkartenbilder hohe Präferenzwerte erzielen. Doch das war nicht der Fall. Das Wandern des Blickes und die Präferenz waren eher gering, obwohl das Sujet klar war und hohe Bewertungen erhielt.

Somit wird deutlich, dass diese Theorie zumindest auf die ausgewählten Scapes nicht passt.

Rahmung, Präsenz, Bewusstsein

Die Qualität der (3) Rahmung lieferte sehr eindeutige Ergebnisse. Die gelungenen dreischichtigen Fotografien wurden als szenisch weitaus besser gerahmt beurteilt (die durchschnittliche Bewertung lag bei 76) als die missratenen und die zweischichtigen Bilder. Die missratenen dreischichtigen Bilder wurden sogar noch schlechter bewertet (55) als die missratenen zweischichtigen Bilder (62). Dies ist einmal mehr ein Indikator dafür, dass die dreischichtigen Fotografien gleichzeitig das größte Erfolgs- und Misserfolgspotenzial haben.

Der wahrgenommene Grad der (4) Präsenz im Bild ist möglicherweise der aussagekräftigste aller Parameter, die wir untersucht haben. Die Präsenz folgte sehr gut unseren Hypothesen: Die gelungenen dreischichtigen Bilder erhielten die höchsten Präsenzbewertungen (58), gefolgt von den gelungenen zweischichtigen Bildern (53), den gescheiterten dreischichtigen (51) und den gescheiterten zweischichtigen (44 ) Bildern – in dieser Reihenfolge.

Im Vergleich zu den anderen Bewertungsskalen fielen die Präsenzwerte durchweg etwas niedriger aus. Das deutet auf eine Grenze dessen hin, inwieweit sich Betrachter überhaupt im Bild präsent fühlen können. Die Gewohnheit, Filme oder sogar Virtual-Reality-Umgebungen anzusehen, kann hier eine Rolle spielen. Und da wir unsere Fotografien nicht mit Filmausschnitten verglichen haben, können wir nicht sagen, ob die

Grenze des Präsenzerlebens modernen Sehgewohnheiten geschuldet ist.

Interessanterweise war das Bewusstsein für die Anwesenheit des Fotografen (5) für alle Bildkategorien identisch. Es erhielt durchschnittliche Punktzahlen knapp über 40, was eher niedrig ist. Wir glauben, dass dies den Zweck und Stil der Fotografien ziemlich gut widerspiegelt. Sie wurden absichtlich nicht inszeniert, so dass die Intention des Fotografen nicht ersichtlich wird und den Betrachtenden alle Möglichkeiten gegeben werden, das Bild zu erkunden. Bei Fotografien, die sorgfältig aufgebaut und inszeniert erscheinen (wie oft von Ansel Adams perfektioniert), würden wir viel höhere Punktzahlen erwarten.

Die Ratings zum Spazierengehen im Bild (6) schließlich hatten einen klaren Gewinner: Die gelungenen dreischichtigen Fotografien ließen den Blick der Betrachtenden mehr schweifen als alle anderen Fotografie-Kategorien. Sie erhielten eine Punktzahl von 63, verglichen mit einer Punktzahl von 47 bei den missratenen zweischichtigen Bildern. Wir sollten darauf hinweisen, dass wir diese und alle anderen Unterschiede in den durchschnittlichen Bewertungen, die wir berichten, durch entsprechende statistische Tests untermauert haben.

Unsere Ausgangshypothese, dass dreischichtige Fotografien die Betrachtenden dazu einladen, den Blick schweifen zu lassen, hat sich als richtig herausgestellt. Und die gelungenen Fotos taten dies in größerem Maße als die missratenen Bilder.

Im Hinblick auf die Spaziergeh-Ratings könnte man sich fragen, ob dieser Eindruck der Betrachtenden lediglich ein subjektives Empfinden ist, oder ob die Augen die Fotografien tatsächlich anders erkunden. Mit moderner Eye-Tracking-Technologie lässt sich diese Frage beantworten.

Wir haben dies versucht, indem wir zwei Fotografien an zwei Teilnehmenden getestet haben. Wir zeichneten ihre Augenbewegungen auf, während sie jedes Bild 20 Sekunden lang betrachteten. Sie trugen dabei eine wenig auftragende Brille (Tobii Pro Glasses 3 Live View 50), die so angepasst werden konnte, dass sie die gleiche Korrektur wie ihre normale Alltagsbrille bot, für den Fall, dass sie kurz- oder weitsichtig waren.

Die Augenbewegungen wurden nach der Anzahl der Fixationen analysiert, die die Testperson auf verschiedene Bereiche des Bildes richtete. Die Spur dieser Augenfixierungen wird anschließend koloriert und zu Zwecken der Illustration über das entsprechende Foto gelegt. Es entsteht eine sogenannte «Heat Map». In dieser Karte stellt die Farbe Rot Regionen mit vielen Fixierungen dar, während grüne Regionen Bereiche mit wenigen Fixierungen widerspiegeln.

Die unten stehende Abbildung zeigt sehr schön, dass die Testperson, deren Augenbewegungen hier visualisiert sind, das linke Foto in einem viel komplexeren Muster erkundet hat als das rechte Foto.

Auf dem gelungenen Dreischichtfoto geht der Blick im wahrsten Sinne des Wortes ausgiebig spazieren. Im Gegensatz dazu blieb das Auge mehr oder weniger in der Mitte des missratenen dreischichtigen Fotos stehen. Somit entsprechen die subjektiven Bewertungen den tatsächlichen Augenbewegungen der Beobachtenden.

Ein universelles ästhetisches Gefühl

Was machen wir nun aus den Ergebnissen? Können wir uns darauf einigen, was sie bedeuten? Müssen wir uns einigen? Vielleicht nicht, aber wir fühlen uns durch unser kleines Experiment ermutigt: Einigen der Intuitionen, die wir vorab hatten, liegt wohl ein universelleres ästhetisches Gefühl zugrunde.

Den Betrachterinnen und Betrachtern gefallen die in unseren Augen gelungenen Scapes besser als die in unseren Augen missratenen. Und drei Schichten sind besser als zwei, auch in den Augen vieler Testpersonen, insbesondere der älteren. Das Spazierengehen des Blicks wird gehemmt, wenn das Sujet des Fotos offensichtlich ist. Das Spazierengehen des Blicks schließt das Bewusstsein für die Anwesenheit des Fotografen aus. Und vor allem sind Scapes besser, wenn der Blick schweifen kann und wenn die Szene gut gerahmt ist. Damit haben wir eine Vorstellung davon begründet, was eine gute Fotografie ausmachen kann – nämlich die Aufforderung, den Blick spazieren gehen zu lassen.

Danksagung

Wir sind dem Wissenschaftskolleg zu Berlin dankbar, dass es uns zusammengebracht und unsere Arbeit unterstützt hat. Wir danken Sarah Forst für die Programmierung der Internetstudie. Henrik Eichhorn, Laurin Helmbold und Elisabeth Wögerbauer halfen bei den Augenbewegungsaufnahmen.

Heiko Hecht

Heiko Hecht wurde 1960 in Bremen geboren. Er studierte Psychologie in Trier und an der Universität von Virginia und war anschließend an der LMU München, dem NASA Ames Research Center, der Universität Bielefeld und dem Massachusetts Institute of Technology tätig. Seit 2002 leitet er die Abteilung Allgemeine Experimentelle Psychologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er forscht zu grundlagen- und anwendungsorientierten Themen der visuellen Wahrnehmung und Intersensorik, unter anderem zu Bildraum, virtueller Realität, Mensch-Maschine-Schnittstellen sowie interpersonaler Distanz. Er war im akademischen Jahr 2021/22 Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Guy Tillim

Guy Tillim wurde 1962 in Johannesburg geboren und lebt in Vermaaklikheid in Südafrika. 1986 begann er professionell zu fotografieren und arbeitete bis 1990 mit dem Kollektiv Afrapix. Einzelausstellungen hatte er unter anderem im Huis Marseille Museum of Photography in Amsterdam, in der Fondation Henri Cartier-Bresson in Paris und im Museu Serralves in Porto. Er war «photographer in residence» und Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin im akademischen Jahr 2021/22 und wird von der Stevenson Gallery, Cape Town repräsentiert.

Weiterlesen

Mehr ReVue

passieren lassen?

Der ReVue Newsletter erscheint einmal im Monat. Immer dann, wenn ein neuer Artikel online geht. Hier en passant abonnieren.

Sie möchten unsere Arbeit

mit einer Spende unterstützen?

Hier en passant spenden!

Fotografie ist allgegenwärtig, wird aber in den journalistischen Medien noch wenig hinterfragt oder erklärt. Wer an Journalismus denkt, denkt an Texte. Das digitale Magazin ReVue verfolgt einen anderen Ansatz: Es nähert sich den Themen vom Bild her. In unseren Beiträgen untersuchen wir die Rolle und Funktion von Bildern im Verhältnis zum Text, zur Wahrheit, zum politischen oder historischen Kontext. Wie nehmen wir Bilder wahr? Welche Geschichte steckt dahinter?

Unsere Beiträge erscheinen auf Deutsch, wir übersetzen aber auch fremdsprachige Texte und erleichtern so den Wissenstransfer zu einer deutschsprachigen Leserschaft.

ReVue ist unabhängig. Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. ReVue ist ein Projekt der gemeinnützigen DEJAVU Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V. in Berlin.

Herausgeberin

DEJAVU

Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V.

Methfesselstrasse 21

10965 Berlin

ReVue ISSN2750–7238

ReVue wird unterstützt von